地名不仅仅是地理信息,更是历史文化、民族精神的重要载体。沂南县是“红嫂家乡”“智圣故里”,是“沂蒙精神”的重要发源地,有着丰富的地名文化资源。近年来,沂南县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕山东民政事业高质量发展“1261”行动计划和省市工作部署,聚焦“立足职能、赋能乡村振兴”的职能定位,按照“整体谋划、重点突破、创新转化、系统推进”工作思路,以推动“乡村著名行动”各项工作落实为抓手,深入推进地名工作聚力发展、增能服务、赋能乡村发展共同富裕工作,探索出了独具沂南地域特色的地名工作新路径,进一步擦亮了“沂南有名”地名管理服务品牌。

一、整体性谋划,抓好地名管理发展顶层设计

沂南县高度重视区划地名工作,坚持把党的领导贯穿于地名管理服务全领域、全过程,健全完善“乡村著名行动”工作机制,为地名管理服务经济社会高质量发展打下坚实基础。一是组织领导不断强化。成立了书记、县长双主任,相关部门主要负责人为成员的沂南县区划地名委员会,委员会设立办公室,建立联席会议、工作会商、调度督导等工作机制,明确职责任务,形成了“党委领导、政府负责、部门协同、社会参与”的地名管理工作格局。二是网络队伍完善配备。创建地名管理“政府+社会”工作模式,组建“地名督导员+地名信息员+志愿者”等多元参与的地名管理工作专业队伍,公开征集30名区划地名专家组建区划地名专家库,招募信息采集员962名组建城乡地名信息采集员队伍,覆盖全县942个自然村,20个城市社区,负责地名文化保护传承、配合镇街做好地名管理等相关工作,让地名管理服务、地名文化传承保护的触角延伸到最基层。三是顶层设计不断加强。制定印发《沂南县开展“乡村著名行动”助力乡村振兴工作实施方案》,明确了2023-2025年的重点工作任务和各项工作的时间表、路线图,对开展“乡村著名行动”进行了制度性安排,为下一步工作提供了遵循。《沂南县地名管理办法》《沂南县乡村地名规划》已起草制定。

二、重点性突破,筑牢乡村地名管理服务基础

乡村地名规范化命名设标是推进乡村治理精细化、网格化的重要基础,沂南县以地名命名、设标、巡检等基础性工作为重点,扎实开展“乡村著名行动”。一是地名管理日趋规范。推进地名命名规范化,制定印发《沂南县地名命名规则》,将地名命名、更名工作纳入国土空间规划,建立地名命名、更名联审、论证等工作机制,完成楼宇、住宅区命名更名审批职能移交,开展“大、洋、怪”等不规范地名治理,完成乡村道路命名摸排118条,楼宇住宅区命名3处。二是命名设标扎实推进。推进乡村无名道路摸排和不规范地名整治,开展规范乡村地名标志设置、更新、维护工作,新增乡村道路、村居地名标志136处,全县“有地无名”“有名无标”等问题得到根本解决。三是地名巡检有效开展。制定印发《沂南县开展地名标志巡检试点工作实施方案》,建立城乡、部门地名标志巡检队伍,组织地名管理责任部门、城乡地名信息采集员定期开展地名标志巡检活动,通过巡检、自查、专项检查等方式发现不规范地名11处,全部整改到位。

三、创新性转化,提升地名赋能乡村发展质效

近年来,沂南县不断发挥地名公共服务作用,创新地名应用方式,推动乡村地名信息为乡村产业振兴赋能蓄势。一是地名赋能,提升乡土品牌知名度。创建“地名+农产品推广”模式,将地名文化与地名特色产品扶持引导纳入《沂南县社会力量参与地名文化保护试点工作实施方案》,引导孙祖小米种植专业合作社、县果蔬种植协会等7个国家地理标志农产品持证人,将“沂南有名·名扬沂蒙”品牌标识、地名文化元素融入“孙祖小米”“沂南黄瓜”“双堠西瓜”等国家地理标志农产品产品外包装,提升本地优质农副产品地名文化内涵和产品竞争力,培育“乡字号”“土字号”公共品牌,让地名文化产品赋能乡村振兴。二是弘扬文化,培育乡村特色旅游产业。创建“地名+休闲旅游”模式,立足沂南丰富红色地名文化和历史文化资源优势,充分发挥地名的地理标识功能,塑造了“红嫂家乡”“竹泉村”“智圣汤泉”等乡村旅游“著名”品牌。积极推广“地名+文旅”模式,培育和发展具有沂南特色的文旅产业,开发以红色旅游专线和沂蒙生态大道为主线路的“红色沂蒙·绿色田园”体验感悟之旅,广受游客好评,成为地名助力乡村产业振兴的沂南样板。三是产业带动,促进群众增收共同富裕。创建“地名+商品+务工”模式,在旅游区毗邻乡村开发“忆苦思甜饭”“智圣宴”“红嫂宴”“支前饭”等特色餐饮,在常山庄、新立村等红色旅游村组织支前劳动、摊拥军煎饼、拓展训练、穿八路衣、做八路宝宝等实景体验,村民变成了职员、演员、店员、社员,景区及周围建起了红色餐饮、红色商品、农副产品销售300多家,2000多名周边村民,常年从事群众演员、剧组用工、景区建设等工作,每天人均收入近百元。景区所在的常山庄片区入选乡村振兴齐鲁样板省级示范区。

四、系统化推进,助推地名文化保护服务民生

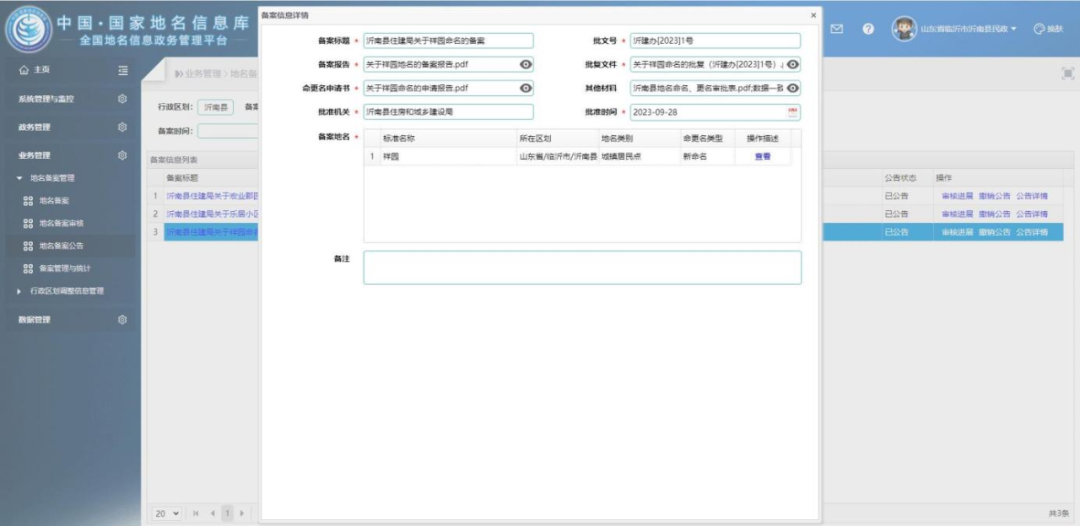

沂南县以“沂南有名·名扬沂蒙”地名文化保护品牌为牵引,不断探索智慧化、信息化手段,系统化推动乡村地名信息服务和地名文化保护传承,让地名信息更好服务民生。一是创新载体,丰富品牌文化。创建“地名+历史文化”模式,深入挖掘常山庄等“沂蒙精神”诞生地、“智圣故里”诸葛亮历史文化、“蒙山沂水”等本地特色地名文化,将具有本地特色的12处乡村地名纳入地名文化保护名录,依托诸葛亮故里纪念馆打造地名文化展厅,建设地名文化公园、村级地名文化馆、地名文化广场、地名文化宣传栏等地名文化保护阵地70余处,推进地名文化传承保护常态长效。创新地名文化保护载体,拍摄《古之韵·智圣故里》《红之魂·红嫂家乡》地名文化宣传片和《家乡地名我来讲》乡村地名文化宣传微视频,通过微信公众号、i沂南等媒体展播。挖掘常山庄等红色地名文化资源创作《沂蒙四季》《跟着共产党走》等沉浸式演艺活动,生动再现红色历史故事,活化红色教育方式,观众达5万余人次,得到文化和旅游部及省市各级肯定。二是汇聚力量,开展地名保护。引导社会力量参与,组建“沂南有名”“童守地名”两支地名志愿服务队,开展地名文化、政策宣讲活动100余场次。动员引导区划地名专家搜集整理民间地名故事,出版《沂南地名故事》等书籍20余部,其中《沂南历史文化》《岸堤民间故事》等7部著作被中国国家图书馆收藏;《沂南地名故事》《沂南文化记忆》在“第三届临沂市优秀社科普及读物评选活动”中获奖。沂南县常山庄、竹泉村纳入市级地名文化遗产保护名录,东高庄、阳都孤城遗址等28处纳入县级地名文化保护名录。三是数字赋能,高效服务民生。丰富地名采词密度,依托中国·国家地名信息库和高德、百度等互联网地图,持续推进地名信息采集上图,同步引导乡村百姓自主上传农家乐、采摘园等信息。今年,采集上图百度、高德地图平台乡村地名100余个,方便了群众日常生活。地名数据赋能民生保障,依托地名信息普查和电子地名图数据优势,结合特困人员居家照护服务特点,以地名数据为基础,以电子地图为载体,以监管平台为依托,探索创建“地名+救助”服务模式,支持“沂蒙大妮”居家照护服务项目,为全县3398名分散特困人员提供精准居家服务,实现一张地图靶向定位、一个平台智能监管、一支队伍牵手照护。地名上云更加便民,将“中国·国家地名信息库”进驻“沂南首发”APP,让群众及时了解地名管理动态信息,参与地名信息管理,推介地名文化。在全县安装智慧门楼牌10万个,将地名来历、历史沿革、地名文化等16万字资料上传沂南智慧门楼牌小程序、“沂南首发”APP,通过二维码形式展示村情民情,让地名标志信息化成果服务群众日常生活,探索出基层治理规范化、精细化新路径,经验做法被《数字山东建设简报》采用。